Rencontre avec Erwan Kerzanet, chef-opérateur du son

Publié le 01/04/2022

Le 25 février dernier, Erwan Kerzanet et les différents membres de l’équipe son [1] recevaient le César 2022 du meilleur Son pour Annette, film de Leos Carax également césarisé pour sa réalisation et déjà récompensé du Prix de la Mise en Scène au dernier festival de Cannes. Ce prix constituait un moment idéal pour interviewer Erwan - ancien de Louis-Lumière (promo Son 1997) - et aborder différents sujets comme son parcours professionnel, les rencontres importantes l'ayant jalonné, sa collaboration avec Leos Carax ou encore sa vision du métier aujourd’hui.

Comment est né ton intérêt pour le son et à quoi l’attribues-tu ?

Ce qui m’intéressait au départ, avant de m’occuper de son, c’était avant tout de participer à la fabrication de films, notamment pour le côté collectif. Mon père travaillait dans le théâtre, je connaissais par lui la vie de troupe et ma mère était scripte. Elle était remariée avec un cadreur qui avait lui-même fait Vaugirard [2] en 1954, Gilbert Duhalde, et qui travaillait entre autres avec Pierre Lhomme[3]. Toute cette famille était plutôt heureuse dans son rapport au travail. Mon intérêt pour le son est venu se greffer sur ce désir premier. Je faisais un peu de musique et ma mère m’a orienté vers le son.

Quels souvenirs gardes-tu de tes études à Louis-Lumière ?

J’attache pas mal d’importance au côté structuré du travail. Un peu comme en architecture, on peut construire si la structure portante est fiable. Je crois que cette approche a été en grande partie instillée par les cours de Jean-Paul Bourre. C’était un cours solide basé sur l'aspect « ingénierie », au sens où on apprenait à définir des synoptiques de travail, à associer telle machine avec telle autre, à faire des croquis de ce que l’on voulait faire et à comprendre avec un peu de distance pourquoi on faisait ces choix-là. En quelque sorte, on apprenait à ne pas confondre la fin et les moyens.

Sur un autre plan, les cours de Pascal Spitz[4] (musique), de Christian Hugonnet (acoustique) et de Christian Cannonville[5] (écoute et prise de son) m’ont profondément intéressé, de même que ceux sur la radio ou le live. Et quand certains cours étaient moins pointus, comme l’analyse filmique par exemple, j’allais suivre les séances du « Jeudi soir » avec Jean Douchet à la fac de Jussieu où j’avais étudié avant Louis-Lumière.

Avec le recul, la scolarité à Louis-Lumière est particulièrement intéressante pour sa transversalité. C’est une chance pour quelqu’un qui veut faire du son de cinéma de suivre une formation qui investisse aussi bien la musique ou la radio… mais aussi la photo. Cela permet à l’étudiant d’imaginer des passerelles entre différents espaces de travail, notamment l’image et le son. Parce qu’en réalité, lorsqu’on sort de l’école, on va apprendre vite ce qui nous servira concrètement à gagner notre vie : tenir une perche, poser des HF, etc. En revanche, ce que j’ai fait à l’école et qui ne relevait pas forcément de mon futur métier me sert énormément. Notamment le rapport à la musique et la photo. J’ai passé de nombreuses heures à enregistrer des groupes au studio. Et je crois avoir fait partie de la dernière promotion Son à pouvoir utiliser le labo photo noir&blanc. Je faisais beaucoup de tirages et j’avais presque plus de connexions et d’échanges à ce moment-là avec les étudiants en Photo qu’avec mes camarades de Son.

D’ailleurs, à ma sortie de Louis-Lumière, je ressentais encore un manque dans ma capacité à rencontrer l’image. J’ai choisi de prolonger mes études par un DEA (master2 aujourd’hui) en histoire de l’art sur la photo documentaire, avec un angle qui rendait beaucoup plus politique mon rapport à l’art et au cinéma. Je suivais les cours de Jean-François Chevrier aux Beaux-Arts sur « la dimension documentaire en art » et j’ai appris le tirage avec Patrick Faigenbaum. Aujourd’hui, mon geste de travail du son est nourri de ces différentes strates.

As-tu déjà été sollicité pour parrainer un ou une élève de Louis-Lumière ?

Oui, pendant une période je le faisais tous les ans. Et j’ai travaillé pendant sept ans avec François Boudet[6], qui avait d’abord été mon filleul. Mais pour qu’un parrainage fonctionne, ça n’est pas qu’un truc de rencontre et de feeling. C’est aussi le résultat d’une somme de hasards pour qu’au moment où on te sollicite, tu aies une opportunité de faire travailler quelqu’un de ce niveau-là. Avec François, qui est sorti de l’école dix ans après moi, ce qui est marrant, c’est qu’il ne m’avait pas vraiment sollicité l’année où j’étais officiellement son parrain. L’année suivante, j’avais besoin d’un stagiaire en urgence pendant deux semaines, je lui ai proposé et on s’est hyper bien entendu. Peu de temps après, on m’a proposé un boulot sur un projet très intéressant mais avec peu d’argent, c’était l’occasion d’en faire profiter un jeune assistant ; c’est comme ça qu’on a démarré une collaboration de plusieurs années qui nous a fait partager de sacrées expériences, dont Holy Motors de Leos Carax.

Peux-tu nous parler de certaines rencontres décisives pour ta carrière ?

La première c’était Jean Minondo[7], sur une série pour la télévision. Il m’a tout de suite fait travailler sur d’autres choses très chouettes. Grâce à lui, j’ai pu travailler avec André S. Labarthe et faire mes premiers pas comme ingénieur du son sur des documentaires. Une fois, il m’a même proposé de faire un film pour Arte à sa place. Mais comme je voulais faire de la perche avant de me retrouver ingénieur du son, il m’a dit « Trouve un ingénieur du son et fais-le comme perchman ». Et c’est exactement ce qu’il s’est passé. C’était une marque de confiance incroyable parce que confier un travail à quelqu’un ou recommander une personne engage toujours une responsabilité personnelle, beaucoup ne le font pas.

La deuxième rencontre décisive a été avec François Musy sur Les Corps impatients, le premier film de Xavier Giannoli. Je devais juste le remplacer sur les deux premières semaines de tournage en attendant qu’il se libère d’un autre film. Je me suis proposé d’être son assistant pour le reste du film ce qui me permettait de le rencontrer et d’assurer une continuité. Ça a été une très belle rencontre. François faisait la prise de son, le montage son et le mixage des films. Alors c’était intéressant parce que je pouvais démarrer un film à sa place, ou le terminer… parfois il me laissait la prise de son et récupérait le film en post production. Pendant cinq ans, on a fonctionné comme ça et lorsque j’ai décidé d’arrêter la perche, j’avais déjà fait au moins dix films comme ingénieur du son grâce à lui. C’était une chance de trouver cette complicité.

Il y a eu d’autres rencontres marquantes, par exemple avec André Rigaut[8] et Jean Umansky[9]. Ils ont une façon incroyable de fouiller les possibilités du son direct et de trouver des idées plastiques pour le son. Je dois ensuite beaucoup à deux autres personnes : Caroline Champetier et Nicolas Becker.

Quand tu es sollicité pour un projet, qu’est-ce qui motive ton désir de t’y impliquer ?

Aujourd’hui, je m’intéresse d’abord au cinéaste, à ce qu’il veut faire et bien sûr à l’idée de fond qui est dans le scénario, à ce que le film raconte et donc ce que le cinéaste cherchera à mettre en forme. Même si j’ai évolué avec les années, je m’aperçois que j’ai toujours attaché une vraie importance à la question « pourquoi a-t-on besoin de faire ce film ? »

Récemment, et tout particulièrement dans les moments de travail avec Nicolas Becker, cela s’est développé encore davantage. Ce qui m’intéresse le plus, c’est de se dire que l’on va chercher à développer la personnalité d’un film. C’est là où il ne faut pas confondre la fin et les moyens : les standards de fabrication et les procédés des productions amènent le plus souvent les films vers des résultats moyens. Les chemins de traverse peuvent en revanche amener une très grande personnalité à un film. Il faut alors non seulement la confiance du réalisateur ou de la réalisatrice, mais aussi celle de la production. C’est exactement ce qui s’est passé sur Annette et aussi sur L’Envol, le nouveau film de Pietro Marcello, que je suis en train de faire avec la même production (Charles Gillibert).

Quelle était la principale motivation de Leos Carax pour réaliser une comédie musicale et comment as-tu pris en charge cette envie ?

Je crois que Leos a toujours eu le désir de faire un film chanté et Annette a été une occasion de le faire. Pour moi, ce film a démarré de façon très informelle quand Leos est passé à la fête de mes 40 ans. J’avais installé une platine et dit à mes invités d’amener un vinyle pour en faire écouter une face à tout le monde. Leos était venu avec l’album Propaganda des Sparks. C’était son disque perso mais il me l’a laissé en me disant « gardez-le, vous me le rendrez à l’occasion ». Deux ans plus tard, je vais chez lui pour parler d’un projet de film chanté, écrit par les Sparks - qu’il avait rencontrés lors d’un passage à Paris puis à Cannes - et dans lequel il y avait deux reprises de Propaganda. Ensemble, on avait déjà tourné deux scènes musicales avec un procédé d’interprétation « live ». C’était pour Holy Motors, et l’expérience avait été forte. Leos a naturellement imaginé que ce principe pourrait être celui d’Annette à l’échelle de toutes les scènes du film ; et c’est ce que nous avons fait.

Pochette de Propaganda, dédicacée par Ron et Russell Mael

Pochette de Propaganda, dédicacée par Ron et Russell Mael

La comédie musicale est, dans sa forme classique, un procédé complètement onirique et déconnecté du réel. Donc le faire en son direct, c’était un geste très fort. Pour moi, c’est le signe qu’il y a chez Leos une connexion permanente entre le rêve et le réel, et que le cinéma est pour lui un passeur entre ces deux univers. Et puis il y a ce plaisir dans un artisanat qui fait revenir le cinéma de Méliès sur le devant de la scène, alors qu’en France c’est plutôt le cinéma des frères Lumière qui s’est imposé. C’est une chance inouïe de travailler avec quelqu’un qui réunit Lumière et Méliès : le son direct et l’image truquée.

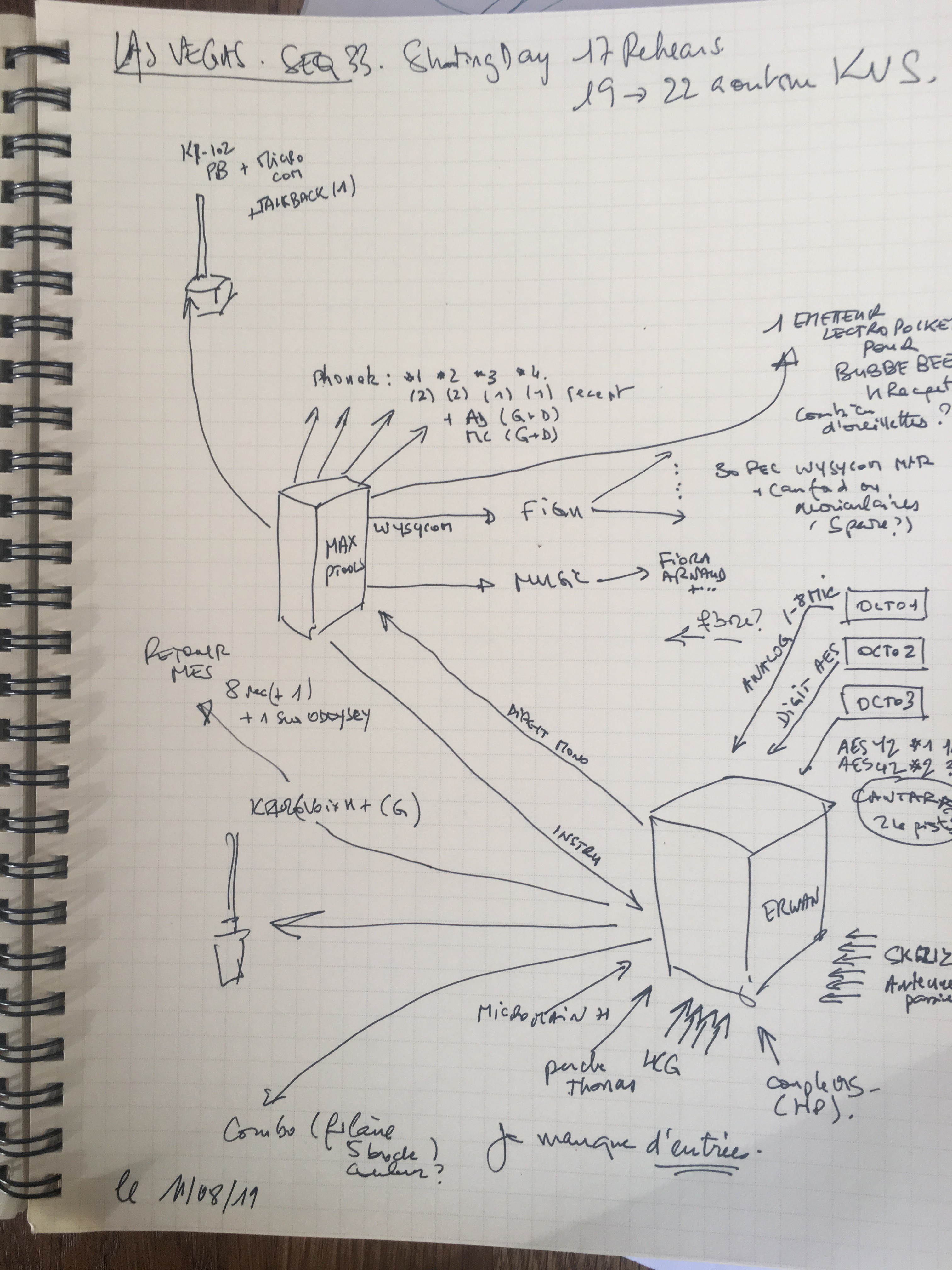

Dès le début de notre travail de préparation, la dimension « live » s’est affirmée comme un principe de base. Je suis parti de l’expérience de Holy Motors et j’ai adapté le procédé à l’échelle d’un film entier. À partir de là, je n’avais plus qu’à prendre un papier et un stylo pour faire des croquis, réfléchir aux machines qu’il fallait, à la bonne configuration, les entrées et les sorties. Bref, établir le bon synoptique de travail, comme nous l’avait appris Jean-Paul Bourre à l’école !

Schéma de préparation: roulante son et roulante playback connectées

[cliquer sur la photo pour agrandir]

Y a-t-il eu un film ou une œuvre référence pendant l’élaboration d’Annette ?

Le travail avec Leos ne passe pas vraiment par des discussions d’ordre esthétique ou par des références culturelles. En fait, il a développé avec Caroline Champetier une façon de travailler avec ses collaborateurs proches : il met à jour en permanence une version du script qu’il annote au fil des journées de préparation. Il y colle tous les éléments utiles pour notre propre travail. Cela finit avec un document de 300 pages qui contient absolument tout : des références visuelles, des plans, des dessins qu’il a faits, des documents qui viennent des costumes, des essais maquillage, des repérages techniques, etc. Il y a plein d’images qui viennent de sources extrêmement différentes : ça peut être une vidéo YouTube mélangée avec un photogramme d’un film en noir et blanc ou un code couleur associé à des typos particulières. Petit à petit, ça devient une manière très personnelle d’exprimer le travail à accomplir, le film en devenir. Le scénario devient alors un mélange de technique et de matière sensible. Leos construit un espace qui correspond à la vision qu’il a (un rêve ?) et lui donne une forme tangible. La préparation de ces scènes, c’est notre implication pour trouver le chemin d’incarnation de ces images rêvées en réalité de cinéma.

Quelle part représente la phase de préparation du tournage dans ton travail ?

C’est une question cruciale aujourd’hui et qui peut prendre une couleur politique. Faire le son d’un film, ça n’est pas débarquer à la dernière minute en mettant des HF à tout le monde et en pensant ainsi régler tous les problèmes. Or, la tendance actuelle est de faire intervenir le son le plus tard possible dans la phase de préparation. Pour deux raisons : d’abord par crainte de dépenser de l’argent, mais aussi par ignorance. Il y a un présupposé que si la production n’a rien à dire à l’équipe son, c’est que l’équipe son n’a rien à dire au film. C’est complètement faux. L’idéal, c’est que l’équipe son soit complète dès la prépa et que nos considérations soient entendues par les autres membres fabriquant le film. Ainsi, le film peut trouver une forme au son naturellement intégrée dans sa dimension sensible.

La phase de préparation est chronophage – et généralement mal payée – mais il n’y a qu’en s’impliquant dans ce moment de gestation que le son peut devenir organiquement partie du film. Et c’est là que toute l’équipe peut s’habituer à intégrer l’avis du son. C’est très important et ça peut aussi simplifier beaucoup de choses en post production.

Annette n’aurait jamais fonctionné si je n’avais pas été en prépa avec les autres six mois avant le tournage, ne serait-ce que pour banaliser auprès de tout le monde cet enjeu du dispositif « live ». En préparation, s’est organisé un travail impliquant littéralement tout le son et la musique du film (Clément Ducol, Marius de Vries et Pierre Marie Dru), en complicité avec la production (Tatiana Bouchain) et avec Leos. Il était fondamental que cette dimension « live » soit immédiatement intégrée comme quelque chose qu’on allait vraiment faire, et pas seulement un idéal ou une intention.

Comment travailles-tu avec tes assistants ?

La dimension structurelle du projet est mon premier questionnement : quels sont les objectifs et les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. Parmi ces moyens, il y a les compétences de ceux avec qui je vais partager ce travail, au tournage et en post-production. Ce sont aussi des compagnons de route dans une aventure humaine et je vais partager du temps et de l’énergie avec eux ; mutualiser le travail est essentiel. J’en reviens à mon goût du travail collectif : je base un geste de travail sur une répartition des tâches et je demande souvent une grande autonomie à mes comparses. J’ai un vrai plaisir à le penser comme ça et une vraie satisfaction quand quelqu’un prend des initiatives qui soient justes, intelligentes et sensibles. En fonction du cinéma sur lequel on travaille, ou des cinéastes avec qui on collabore, chacun doit inventer le geste idoine. Cela demande à mes assistants une prolongation organique du geste de travail que je lance ; il faut donc que la complicité soit forte. Quand je m’entends mal avec un assistant, c’est généralement que je bute sur une conception standardisée du travail chez lui.

Sur Annette, Thomas Berliner a fait un travail extraordinaire à la perche, par exemple en s’adaptant aux difficultés d’utilisation d’un U87 qui est un micro de studio. Dans le dernier film que j’ai tourné, Pietro Marcello m’a demandé d’utiliser des micros « bizarres » et je lui ai proposé de travailler avec des micros à rubans. Ce sont des micros généralement utilisés pour le bruitage, moins sensibles et qui nécessitent d’être beaucoup plus proches de la source, mais qui donnent un grain, une patte. J’avais sorti cette idée parce que je trouvais intéressant de procéder sur le plateau comme on procède en bruitage in situ, ce que j’avais fait avec Nicolas Becker sur J’accuse. Sur le film de Marcello, j’étais assisté par Marco Peron[10]. Il se trouve que Marco vient de l’ingénierie et qu’il est très fort sur les dessins en 3D. Grâce à lui, on a pu modéliser et imprimer en 3D une suspension permettant de monter un micro-ruban de studio dans une bonnette de tournage cinéma ; et on a fait tout le film comme ça, avec ce matériel inventé pour l’occasion. Le résultat est superbe : la douceur du ruban mais un son plus moderne que celui des micros M160 utilisés pendant les années 70 et 80.

Thomas Berliner perche avec un micro U87

[cliquer sur la photo pour agrandir]

Quels conseils pourrais-tu donner à de jeunes diplômés de Louis-Lumière ?

Mon premier conseil serait d’avoir l’idée que chacun construit son parcours en suivant ses désirs et ses intuitions. Il n’y a pas de fatalité, il faut construire son chemin. Donc si on a envie de travailler de manière différente et de défricher des nouvelles possibilités, d’explorer de nouvelles zones, et bien c’est juste possible. Il n’appartient qu’à soi de se débrouiller pour faire évoluer les schémas de travail. Il faut avoir l’envie d’y aller et de le faire. Cela peut même être une contribution à faire évoluer le cinéma.

Je conseillerais aussi de prendre des notes sur son travail. Pas par narcissisme, seulement parce que ça aide à retenir ce qui a été essentiel dans une expérience professionnelle. Avec les années, ça aide à garder les idées claires et ça donne du sens à son parcours ; c’est très utile.

Interview réalisée par Frédéric Castelnau, promo Ciné 1999. Basée sur un entretien téléphonique du 14 mars 2022 suivi de plusieurs échanges par mail pour en finaliser le contenu. Photos fournies par E. Kerzanet.

A lire sur le site de l'AFSI, un ENTRETIEN AVEC ERWAN KERZANET à propos de la fabrication du son du film "Annette". [cliquer]

[1] Katia Boutin, Maxence Dussère, Paul Heymans, Thomas Gauder

[2] « Vaugirard » a longtemps été le surnom officiel de l’Ecole Louis-Lumière

[3] Pierre Lhomme, promo Ciné 1953

[4] Pascal Spitz, promo Son 1985

[5] Christian Canonville, promo Son 1972

[6] François Boudet, promo Son 2007

[7] Jean Minondo, promo Son 1977

[8] André Rigaut, promo Son 1980

[9] Jean Umansky, promo Son 1977

[10] Marco Peron, promo Son 2014